En la rectoría del colegio donde trabajo, en el barrio de Liljeholmen de Estocolmo, los directores disponen de una pizarra donde apuntan cada mañana los nombres de los profesores ausentes. La pizarra es blanca, de un metro de ancho y está atravesada por las cinco columnas que marcan los días de la semana. Las ausencias son escritas con marcador rojo. Sjuk (enfermedad) se puede leer al lado de casi todos los nombres.

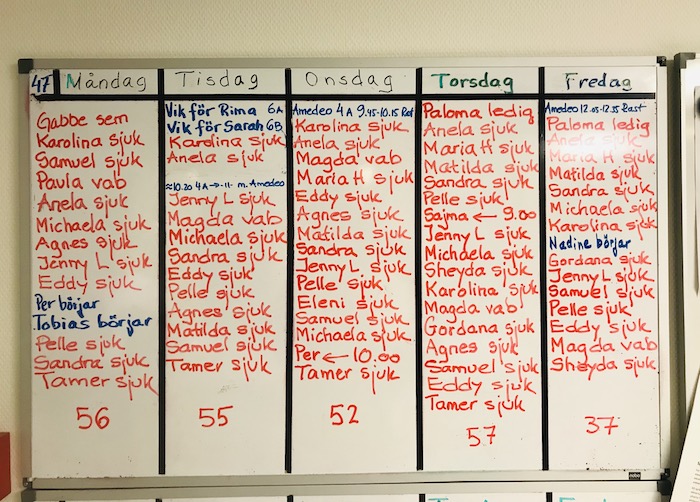

“La pizarra de las ausencias” —así la bauticé en secreto, solo para mí, porque los suecos apenas entenderían la belleza melódica de esas palabras en español— ha sido el fiel reflejo de la pandemia en nuestra ciudad: cuanta más transmisión en las calles, más nombres en ella. Hasta marzo de este año, por ejemplo, lo común era leer tres o cuatro nombres cada día. Pero ya con la primera ola, abril y mayo, llegamos a contar hasta diez y once. ¡Otroligt! (¡Increíble!), me decía entonces Thomas abriendo sus expresivos ojos azules cada vez que yo entraba en la rectoría y me detenía ante la pizarra. Thomas es uno de los directores del colegio y es el encargado de escribir los nombres en la pizarra.

Ya para el verano la pandemia había dejado de ser el tema de conversación en Suecia. Las imágenes del resto del mundo con tapabocas las veíamos desde aquí tan lejanas e impersonales que parecían de otro tiempo, de otro mundo.

El pasado 24 de abril, justo cuando media humanidad echaba el cerrojo a sus casas y seguía temerosa el recuento inagotable de muertos, publiqué en el muro de mi Facebook la fotografía de un parque holmiense que se extiende a orillas del lago Riddarfjärden, a unas cuantas calles del colegio. En la fotografía se ven decenas de personas relajadas, algunas sentadas en el césped, otras caminando desprevenidamente. Ninguna con mascarilla y pocas pensando en la distancia social. Eso sí, todas disfrutando de un fulgente sol veraniego, algo atípico para estas latitudes por aquellas fechas.

Lo sorprendente de la foto no es el sol plomizo que ilumina la escena, ni los suecos disfrutando de un parque (que para eso son buenos, llueva, truene o nieve), sino el contexto: mientras la humanidad se resguardaba temerosa a cal y canto, estos “vikingos” salían en manada y sin tapabocas a disfrutar del sol. Fotografías similares fueron publicadas en innumerables periódicos y revistas alrededor del mundo: calles, parques y terrazas de Estocolmo atestadas de gente sin apenas medidas de protección. Todos sorprendidos con la “estrategia sueca”. Acompañé aquella fotografía en mi Facebook de un texto del que traigo un par de extractos:

“Como bien sabéis, Suecia se desmarcó de la estrategia mundial y evitó el confinamiento total del país. Tomó medidas, pero mantuvo colegios, bares y restaurantes abiertos. No son los políticos en cabeza del Gobierno quienes toman la decisión. Eso es impensable. Lo hacen los especialistas en salud pública. Así que no hay discusiones políticas en torno a ello. Solo los especialistas argumentan (…)”

“Suecia confió plenamente, y como siempre, en la responsabilidad social e individual: la distancia, las manos, las visitas a los ancianos y todas esas reglas que ya sabemos de memoria. En apariencia, todo iba bien, todo sobre ruedas. La responsabilidad social cumplida a cabalidad. Pero todo se fue al carajo esta semana. La primavera, la coqueta primavera, se trepó a los árboles semi desnudos que apenas empiezan a reventar en flor (…) Papá Sol brilló y la temperatura alcanzó, por primera vez en cinco meses los dos dígitos en centígrados. ¡Quince grados! Entonces comprendí que en Suecia no hay responsabilidad social ni virus ni guerra que valga. Si el sol resplandece, los suecos saldrán felices a morir bajo sus rayos.”

Ya para el verano la pandemia había dejado de ser el tema de conversación en Suecia. Las imágenes del resto del mundo con tapabocas las veíamos desde aquí tan lejanas e impersonales que parecían de otro tiempo, de otro mundo. Anders Tegnell, el epidemiólogo responsable de la estrategia sueca que fue venerado como una estrella de rock en este país cuando los medios internacionales lo pusieron en la diana, fue relegado a un segundo plano. Su rostro de síndrome de Down dejó de acaparar portadas y los suecos volvieron a lo suyo: disfrutar del sol en verano.

Llegados a ese punto, el Gobierno del socialista Loven y el Instituto de Salud Pública no tuvieron más opción que pasar, finalmente, de las “recomendaciones” a las restricciones. ¡Prohibición! Ese concepto que tan poca cabida tiene en la mentalidad nórdica.

Si el Gobierno no dio la orden de cerrar las escuelas durante lo más crudo de la primera ola, mucho menos lo haría cuando “lo peor había pasado”. Fue así como las clases comenzaron en agosto sin mucha novedad: los recreos bulliciosos, las clases animadas a media mañana y las perezosas después del almuerzo, los profesores estresados, los padres sobreprotectores, los estudiantes responsables quemando pestañas y los vagos pidiendo cacao, las tareas garabateadas a última hora… Lo de siempre en un colegio, aquí y en Maicao. Así discurrieron agosto, septiembre y buena parte de octubre. La pizarra de las ausencias vacilaba entonces entre tres y cinco bajas diarias. No más.

Y llegó entonces la segunda ola

Aún a principios de octubre, cuando Europa entera comenzaba a ser engullida por la segunda ola, las estadísticas en Suecia no llamaban al desespero. Mientras las curvas de incidencia en España, Reino Unido y demás países del entorno cumplían semanas ascendiendo en contrapicado, la de Suecia se mantenía plana como una mesa de billar. Los hospitales bostezaban y todos continuábamos con nuestra vida “normal”. Parecía entonces que la estrategia de rebaño había funcionado. Aquel mea culpa de Tegnell a mediados de junio reconociendo que “pudimos haberlo hecho mejor”, fue recordado por algunos como una declaración inútil, incluso inapropiada, porque hirió sin necesidad el orgullo sueco.

No fue hasta noviembre cuando las cosas comenzaron a torcerse. No me hacía falta leer periódicos o sintonizar la radio. Solo necesitaba entrar a la rectoría del colegio y echar un vistazo a la pizarra para adivinar el drama que venía in crescendo. El color rojo ganando terreno: diez, doce ausencias. Las estadísticas no mienten: si durante la semana 40 (la primera semana de octubre) en la región de Estocolmo fueron reportados 1.252 nuevos casos, durante la semana 46 (del 9 al 15 de noviembre) la cifra de nuevos contagiados fue de 9.490. Es decir, más del 750 por ciento de incremento. En poco más de un mes y solo en la capital del país.

Llegados a ese punto, el Gobierno del socialista Loven y el Instituto de Salud Pública no tuvieron más opción que pasar, finalmente, de las “recomendaciones” a las restricciones. ¡Prohibición! Ese concepto que tan poca cabida tiene en la mentalidad nórdica. Prohibida la venta de alcohol después de diez de la noche, prohibidos los bares después de medianoche, prohibidas las reuniones públicas de más de ocho personas…

Hace unas tres semanas descubrí a la maestra de sueco llorando en nuestra sala de profesores. Los suecos no son dados a expresar emociones en público, así que su llanto, lo suficiente bajo para no alarmar, pero lo suficiente alto como para ser escuchado, era como una invitación lógica a la pregunta: ¿Qué pasa, todo bien? Ella apenas pudo balbucear en una pausa de su sollozo: “Skansen stänger” (Cierra Skansen). No necesité más explicación.

“Una navidad sin Skansen no es Navidad, es una mierda”, me dijo sin reparos la maestra de sueco en medio de su llanto. Un llanto que en aquel momento me pareció exagerado.

Skansen es un parque, museo y zoológico que domina la isla de Djurgården, en el centro-este de Estocolmo. Además de ser uno de los museos al aire libre más grandes del mundo, es un símbolo para los suecos porque en él está representada la historia del país. Es visita obligada para cualquier turista que pise la ciudad, y para los holmienses guarda además una estrecha relación con la Navidad, pues aquí se realiza, de manera ininterrumpida desde hace 127 años, el famoso Skansens Julmarked (mercado navideño de Skansen). O más bien «se realizaba», debo corregir, porque esa tradición irremplazable que cinco generaciones habían disfrutado año tras año desde 1903, se vio finalmente trastornada esta Navidad. ¡“Skansen stänger”!… Lo que no pudieron las crisis económicas de 1930 y 1992, ni las dos guerras mundiales que devastaron Europa, lo pudo la segunda ola del Covid.

“Una navidad sin Skansen no es Navidad, es una mierda”, me dijo sin reparos la maestra de sueco en medio de su llanto. Un llanto que en aquel momento me pareció exagerado. “No es más que un parque”, pensé. Pero aquella misma noche, ya en el reposo de mi casa, me percaté de que aquel abatimiento no era solo el de una maestra, de una madre que ve alterados sus planes de Navidad. Aquel llanto fue quizás el desahogo natural de todos nosotros, de toda la humanidad ante la incertidumbre que esta pandemia ha generado. Y ahora pienso que, en aquel momento, en medio de aquel desconsuelo, quizá no actué como debía. Quizá debí arrebatar de sus manos el pañuelo con que enjugaba sus lágrimas, entrar a toda prisa con él a la rectoría, dirigirme sin vacilar a la pizarra de las ausencias y borrar uno a uno, con fuerza, con rabia, los nombres escritos en rojo. Quizás así, por algún arrebato mágico de la vida, lograba borrar de una vez y para siempre las ausencias que esta maldita peste sigue causando entre nosotros.