Un año: 1931. Una ciudad: Buenos Aires. Un régimen: el militar de Uriburu. Una prohibición: la de vender cigarrillos los fines de semana. Una anécdota: la del escritor uruguayo que se queda sin tabaco y escupe de golpe treinta y dos páginas en una máquina de escribir prestada.

Así resume Juan Carlos Onetti el origen de El Pozo (1939), su primera novela, una suma de fragmentos narrados por un personaje irreverente, cínico y amargado, que no hace concesiones con la sociedad y a través del cual se entrevé un mundo cuya contradicción y ruina solo pueden depurarse, momentáneamente, con el filtro de la ensoñación. Pero hay que sospechar de la anécdota. Más si la cuenta su autor, quien al igual que su personaje es un fabulador nato, un hombre con una fuerte tendencia a distorsionar la realidad. Ya dice bastante el hecho de que el inicio de la novela coincida a calco con la anécdota de su escritura: Eladio Linacero, su protagonista, se encuentra (al igual que Onetti) confinado en una habitación durante un toque de queda, sin más acceso al mundo que la imaginación y los recuerdos. Y entre todo eso que imagina se encuentra Ana María, la muchacha a la que solía tender redadas en su adolescencia. La misma que más tarde, muerta ya, lo visita por las noches en una especie de deformación onírica del recuerdo.

En Linacero, como en otros personajes del escritor uruguayo, toma cuerpo la necesidad de evadir a través de experiencias imaginarias el «mundo de los hechos reales». Desde Avenida de Mayo-Diagonal Norte-Avenida de Mayo (primer relato de Onetti, donde la ensoñación de Víctor Suaid mientras recorre la ciudad de Buenos Aires lo lleva a parajes inhóspitos de Siberia o el Yukón y escenas de batalla con personajes de nombres ajenos al contexto bonaerense: Tangas’s, Sitka, Mc Cormick, Jack Ligett, Owen…) hasta el anhelo del prostíbulo perfecto en las novelas de Santa María, es posible evidenciar ese afán de evasión, la tendencia de sus personajes a interponer una película entre ellos y sus realidades correspondientes.

Onetti mismo, en palabras de Idea Vilariño, solía poner «una película entre él y la realidad». Una que no le permitía conocer a las personas con la profundidad con que podía acercarse en cambio a un personaje ficticio. «A veces me resulta más real un personaje de novela[…] un Raskolnikov por ejemplo, o alguno de los tipos de Balzac, más reales que la gente que conozco personalmente», advierte Onetti en entrevista con Hortensia Campanella, dejando en claro su cercanía con esos personajes suyos que al igual que los paranoicos o los niños se entregan sin reserva al exceso de ensoñación.

Pensemos en el personaje de El posible Baldi y su afán de desrealizarse presentándose sucesivamente como lo que no es ante una mujer que ha conocido en la calle (como cazador de negros en África del Sur, como vividor en Marsella y El Havre o traficante de cocaína en el norte del continente), en una serie de deformaciones que en ocasiones le hacen sentir que cae en el ridículo y en otras le permiten mofarse de la mujer. Pensemos en Jorge Malabia, quien en el cuento Presencia se vende a sí mismo la idea de que María José, su mujer, presa de la dictadura uruguaya, está viviendo en España, por lo que contrata a un detective, a fin de llenar con el pan hueco de la falsa pesquisa el insaciable estómago de su autoengaño.

En ambos personajes, como en otros de Onetti, parece cobrar valor la consigna de Bachelard de que «Imaginar será siempre más grande que vivir», en la medida en que permite mantener la cabeza por fuera del agua turbia de la realidad. Pero como no se puede imaginar todo el tiempo, el peso del vivir recae con más fuerza sobre el soñador en los intermedios entre sueño y sueño, haciéndolo sentir más desgraciado. De allí que las ensoñaciones, a la par que los salvan del mundo, consiguen a su vez perderlos, pues establecen un marcado contrapunto que va en detrimento de esa realidad a la que necesariamente deben volver. Así, en la comparación con el Baldi del ensueño (ese que «se embarcó un mediodía en el Santa Cecilia, con diez pesos y un revólver»), el Baldi real (ese «hombre tranquilo e inofensivo que contaba historias a las Bovary de plaza Congreso») sale dañado, al reparar que tiene «Una lenta vida idiota, como todo el mundo».

Linacero, en cambio, se acerca a la realidad desde esa conciencia. Desde la certeza de que su vida «no es más que el paso de fracciones de tiempo, una y otra, como el ruido de un reloj, el agua que corre, moneda que se cuenta». A diferencia de lo que ocurre con Baldi, la riqueza del ensueño no le revela a Linacero la pobreza del mundo o la sinrazón de su vida, sino al revés: porque el mundo le resulta precario y su vida insulsa es que ensueña. Y porque sabe que a fin de cuentas «Todo es inútil y hay que tener por lo menos el valor de no usar pretextos» es que asume su retorno al mundo de los hechos con aire de indiferencia, un aire que recuerda el escepticismo de Emil Ciorán, quien rehusaba el suicidio (y también la vida) diciendo que solo lo mantenía vivo cierta curiosidad por ver su propia pudrición. Los suyos no son ensueños reveladores como los de Baldi, no funcionan como espejos en los que pueda ver reflejada la vacuidad de su vida, sino intentos momentáneos de huida para los que da igual si fantasea con Ana María, la muchacha muerta que entra de golpe a su cabaña de troncos en Alaska, Klondike o Suiza durante una tormenta o si espera en un balcón de hotel de Holanda el paso de una chalana con fusiles de contrabando o participa del motín de un barco. Se trata de fantasías liberadoras cargadas de instinto vital. Fantasías que suponen una huida del mundo civilizado hacia el reino de lo natural y lo salvaje. Los nombres que Linacero les pone dan cuenta de esa huida: «La aventura de la cabaña de troncos», «La aventura de las diez mil cabezas de ganado», «El regreso de Napoleón», «La Bahía de Arrak» o «Las acciones de John Morhouse», entre otras. En ellas, el personaje está en contacto directo con los elementos y puede incluso mirar de frente a la muerte en el cuerpo alargado de un ecuatoriano que ahorcan al ponerse el sol. Fantasías que tienen el poder emancipatorio del eros y constituyen un escape del mundo y la realidad, una forma de gratificación, al punto de poder decir alguna noche que no vino ninguna aventura para recompensarle del día.

Pero hay algo de mística en ese escape, aun cuando la violencia de las ensoñaciones diste de cualquier idea beatífica o puritana que se tenga del encuentro con la divinidad. Así, por ejemplo, en la fantasía con la muchacha que entra desnuda y «se extiende sobre la arpillera de la cama de hojas», se tiene la sensación de que la visión no se agota en la contemplación de la desnudez de la mujer sino que por el contrario mantiene un hilo de continuidad con los elementos que integran la escena (las gotas de escarcha en su cabello, la cama de hojas, la pipa que Linacero sostiene en sus labios, el fuego de la chimenea, el temblor de las piernas de ella…) permitiendo que en la desnudez sigan latentes la cabaña, el bosque y la tormenta.

Este aspecto, en apariencia accidental, es revelador, pues permite establecer un contrapunto entre el mundo de los hechos reales, ese que a Linacero asquea, y el mundo que tiene lugar en sus ensoñaciones. Pues si en el primero todo aparece separado, en el segundo parece tener lugar una integración de lo humano con el paisaje circundante, una integración de lo humano con lo natural. La experiencia de Linacero en la aventura de la cabaña de troncos, pese a su carga libidinal (o más bien gracias a ella) se erige en experiencia religiosa, en la medida en que permite una religación con el todo, esto es, permite la posibilidad transitoria de re-unión, en el ensueño, de lo que en el mundo de los hechos reales se encuentra separado. Más aún, la presencia del fuego del hogar y el agua de la tormenta que se proyecta hasta el interior de la cabaña en el cuerpo y el cabello de la muchacha, permite remitir a una idea de Bachelard según la cual el fuego y el agua presentes en la ensoñación confieren a las imágenes «una raíz», al punto de que al seguir esas imágenes «nos adherimos al mundo, nos enraizamos en él». Y ese mundo no puede ser otro que el mundo natural, o, si se quiere, el mundo premoderno que trasluce en sus ensoñaciones.

El hecho de que Linacero confiese su dificultad para referir con palabras su experiencia, remarca su carácter místico, en la medida de la cualidad de indecible de ese tipo de experiencias: «Lo que yo siento cuando miro a la mujer desnuda en el camastro no puede decirse, yo no puedo, no conozco las palabras. Esto, lo que siento, es la verdadera aventura. Parece idiota, entonces, contar lo que menos interés tiene. Pero hay belleza, estoy seguro, en una muchacha que vuelve inesperadamente, desnuda, una noche de tormenta, a guarecerse en la casa de leños que uno mismo se ha construido, tantos años después, casi en el fin del mundo».

Mujer, cama de hojas, pipa, fuego de la chimenea, cabaña y tormenta… todo eso que es parte del ensueño, junto con el hecho mismo de ensoñar, son su manera de romper con la sordidez y la monotonía de un mundo que a Linacero le resulta incómodo en la medida de su separación, y al mismo tiempo su manera de estar consigo mismo en la medida de la unión plena con ese otro mundo ensoñado por él. En ese sentido, dice Humberto Giannini: «Cuando traspaso la puerta, el biombo, o la cortina que me separa del mundo público; cuando me descalzo y me voy despojando de imposiciones y de máscaras, abandonándome a la intimidad del amor, del sueño o del ensueño, entonces, cumplo el acto más simple y real de un regreso a mí mismo».

El ensueño de Linacero, visto en esos términos, no es un ensueño cualquiera, no opera en el vacío, sino que se presenta como forma de resistencia y en oposición al mundo en que vive, ese mundo que debilita y absorbe la energía de las personas. Sus ensoñaciones van en rescate de una realidad anterior a la de la modernidad y el progreso. En rescate de una realidad mítica, si se quiere, anterior a la razón y sus monstruosidades. Anterior a la uniformidad de la vida.

El hecho de que en otro pasaje el personaje frustre su relación con una prostituta al contarle sus fantasías, da cuenta de la fortaleza de ese «mí mismo», o lo que es igual, del yo de Linacero (uno que no se avergüenza de desnudar su intimidad ante una prostituta), a la par que evidencia el nivel de alienación de ella y la forma en que pretende disimularlo acusando una conciencia feliz, de falsa complacencia, que no tarda en romperse ante la rareza de la confesión dando lugar a una respuesta violenta: «¿Pero por qué no reventás?[…] Siempre pensé que eras un caso… ¿Y no pensás a veces que vienen mujeres desnudas, eh? ¡Con razón no querías pagarme! ¿Así que vos…? ¡Qué punta de asquerosos!»

Es así como El Pozo, novela de la que se ha señalado con acierto la manera en que Juan Carlos Onetti se adelanta al existencialismo sartreano (La Náusea salió a la luz en 1938 y El Pozo había sido escrito en 1931), anticipa también, en clave literaria, el núcleo teórico de la obra de Marcuse, a saber, la crítica a una sociedad en la que las formas de alienación son tan sutiles que la dominación pasa por libertad al tener lugar en un contexto de aparente satisfacción de las necesidades. Onetti, por supuesto, no lo pone en esos términos. Simplemente da vida a un personaje en el que el despliegue de la energía erótica traducido en su capacidad de ensoñación le permite asumirse como un yo capaz de realizar desde su inconformidad una dura crítica a la sociedad en que vive. Una sociedad que, pese a ser anterior a la que critica Marcuse (la sociedad industrial avanzada empieza a tener vigencia después de la Segunda Guerra Mundial), ya está viviendo la consagración del cine, el arraigo de la publicidad, el auge de los programas radiofónicos de entretenimiento (en Argentina iniciaron en 1920), el crecimiento acelerado de los procesos de serialización y estandarización propios de la cultura de masas y, en definitiva, la muerte del individuo y la asunción pasiva de unos estándares culturales que socaban cualquier capacidad crítica y cualquier posibilidad de emanciparse. De allí que en ocasiones el discurso de Linacero violente nuestra conciencia feliz, nuestro conformismo con el orden social establecido y escarbe en zonas oscuras de la condición humana: «Y si uno se casa con una muchacha y un día despierta al lado de una mujer, es posible que comprenda, sin asco, el alma de los violadores de niñas y el cariño baboso de los viejos que esperan con chocolatines en las esquinas de los liceos».

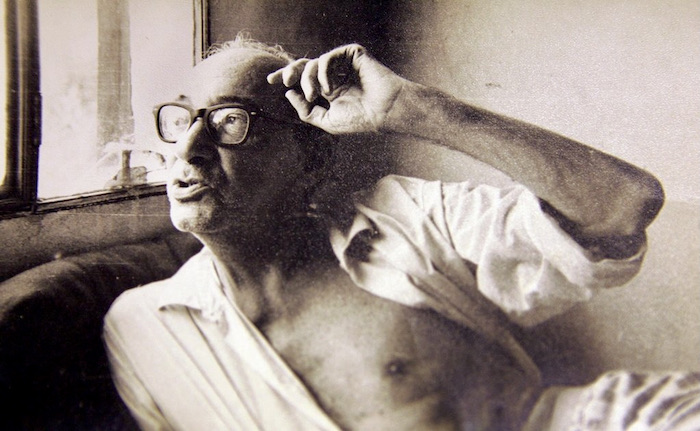

Sin una trama definida, sino sumando fragmentos como en un diario desordenado, El Pozo nos revela a este personaje, contestatario e indolente, para quien la ensoñación se ofrece como antídoto o vía de evasión de la realidad. Cualquiera que sea el peso de las imágenes del ensueño, el suyo es el deseo de llenar con ellas una realidad que le asquea, o que le resulta indiferente si a cambio puede conjurarla con alguna de esas imágenes. Un personaje inmerso en una realidad de mujeres y hombres deformados por la vida, y un mundo que necesita resolverse entre dos visiones políticas que muestran ya sus roturas. Acaso esa realidad donde el amor, ese «algo demasiado maravilloso» que se dio «de manera inexplicable» ha devenido en comercio, en beneficio para «ratas de juzgado». Un personaje muy cercano en la crudeza de sus opiniones a su creador, acaso su fotografía, la del escritor uruguayo que fijó residencia en España y pasó su último cuarto de vida metido en la cama, como un opiómano en un fumadero de Bangkok, leyendo novelitas policiales, escribiendo a mano o concediendo alguna entrevista, tras mucho hacerse rogar, tendido de lado como la odalisca de Ingres, fumando y bebiendo (como si dijéramos sentado en el fondo de un pozo), sin perder jamás la lucidez o la calma.